El despotismo ilustrado o despotismo benevolente es un concepto político que surge en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. Se enmarca dentro de las monarquías absolutas y pertenece a los sistemas de gobierno del Antiguo Régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales, las decisiones humanas son guiadas por la razón.

Aunque el término fue acuñado por historiadores alemanes[1] en el siglo XIX,[2][3] actualmente se prefiere el término absolutismo ilustrado para así contrastarlo con el absolutismo clásico.[2]

Los monarcas de esta doctrina, como Carlos III de España,[4][2] Catalina II de Rusia,[2] Gustavo III de Suecia,[3] José I de Portugal, María Teresa I de Austria[3] y su hijos José II de Austria[2] y Leopoldo II de Austria, Federico II de Prusia[3][2] y Luis XVI de Francia, contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. En algunos casos, fueron inspirados por y delegaron en personajes omnipotentes de su confianza,[3] como en el caso del marqués de Pombal en el Reino de Portugal,[3] de Gaspar Melchor de Jovellanos en España, de Bernardo Tanucci en el Reino de Nápoles o de Guillaume du Tillot en el ducado de Parma.[3]

Orígenes del despotismo ilustrado

A pesar de que los filósofos ilustrados criticaron la política y la sociedad de su época, no pretendieron que los cambios se dieran por la vía revolucionaria; confiaban más bien en un cambio pacífico orientado desde arriba para educar a las masas no ilustradas. Varios monarcas aceptaron las ideas propuestas por la Ilustración y dieron origen al despotismo ilustrado.

Los problemas del Estado absolutista requerían de la colaboración de personas cualificadas y con nuevas ideas, dispuestos a reformar e impulsar el desarrollo político y económico de las naciones. El monarca ilustrado es un soberano que acepta los principios de la Ilustración y desea ponerlos en práctica para lograr una mayor eficiencia del Estado, en beneficio de este y de los súbditos.

El temor a la innovación es sustituido por una creencia en la posibilidad de alcanzar un futuro mejor, no por un cambio súbito, sino por una paciente labor educativa y legislativa, para la cual se necesitaba la colaboración de los ilustrados, cuyas ideas no constituían un pensamiento meramente especulativo, sino que se convertirían en programas de gobierno y se llevarían a la práctica.

«Todo para el pueblo, pero sin el pueblo»

Su uso se extiende desde finales del siglo XVIII como lema del despotismo ilustrado, caracterizado por el paternalismo, en oposición a la opinión extendida desde los enciclopedistas que veía necesario el protagonismo y la intervención del pueblo en los asuntos políticos, incluso asignándole el papel de sujeto de la soberanía (principio de soberanía popular de Rousseau).

Esta frase implicaba que el gobierno realizaba medidas para el "pueblo", o para su mejora; pero las decisiones eran tomadas sin la participación ni intervención del pueblo.

El despotismo ilustrado

En el siglo XVII llega la Ilustración, con unas ideas filosóficas no compatibles con el absolutismo del momento. La sociedad del siglo xvii vivía en unas pésimas condiciones comparadas con las vidas suntuosas que se vivía en los palacios. Con la aparición y desarrollo de las ideas de racionalización y progreso de la Ilustración durante el siglo XVIII , la sociedad comienza a pedir cambios a sus monarcas. La razón se imponía por encima de las creencias religiosas y ya no aceptaban que el rey fuera el gobernante "por la gracia de Dios". Lo que más adelante llevará a la Revolución Francesa en 1789 será este inconformismo derivado del excesivo poder que acumulaban los reyes hacia la falta de poder de su pueblo.

Se llevó a cabo la racionalización de la administración del estado mediante legislación, impuestos y funcionarios con sistema jurídico modernizado, la creación de códigos legales que estandarizaron la justicia, la obra de gran modernización del despotismo ilustrado además de la reforma administrativa con el desarrollo del cuerpo de funcionarios y el aumento de la centralización, lucha contra las particularidades provinciales; en Rusia, establecimiento de gobernadores, altos oficiales militares, en todas las provincias.

El control centralizado necesitaba información sistemática centralizada sobre la nación. Una renovación importante fue la recogida, uso e interpretación de datos numéricos y estadísticos, que van desde estadísticas comerciales, informes de cosecha, avisos de defunción hasta censos de población. A partir de la década de 1760, los funcionarios de Francia y Alemania empezaron a confiar cada vez más en datos cuantitativos para la planificación sistemática, especialmente en lo que se refiere al crecimiento económico a largo plazo. Combinaba la agenda utilitaria del despotismo ilustrado con las nuevas ideas que se estaban desarrollando en el pensamiento económico . En Alemania y Francia, la tendencia fue especialmente fuerte en el cameralismo y la fisiocracia.

Se modernizó la economía, mediante la liberalización de la propiedad y la creación de programas de desarrollo agrícola e industrial. Los soberanos promueven la liberalización de forma parcial de la producción comercial e industrial, y se crean bancos y fomenta el uso de dinero fiduciario, se fomenta el desarrollo industrial equipando las fábricas existentes e instalando nuevas fábricas, promoviendo la modernización de los procesos, a menudo recurriendo a técnicos extranjeros, encargados de poner en marcha las innovaciones. A esto se añade un esfuerzo por reestructurar la red de transporte para facilitar la circulación de productos y la racionalización de la agricultura, en particular en los latifundios o grandes propiedades de Europa del Este, fijando la población campesina sobre el terreno y aportando nuevas poblaciones, intensificando la colonización para poblar los nuevos suelos o las grandes llanuras agrícolas y aprovechar.

Se defendieron las prerrogativas reales por parte de los monarcas frente a la Iglesia (lucha regalista). Este choque entre la Iglesia y el estado tuvo su momento culminante en la persecución de la Compañía de Jesús que, entre 1759 y 1773, fecha de la disolución de la Compañía por decisión del Papa, fueron expulsados de los estados de Portugal, España y Francia. Los monarcas ilustrados justifican su autoridad proclamándose servidores del estado y del pueblo. Hacen suyas las ideas de igualdad de trato ante la ley, la defensa de los derechos y la propiedad.

Se reforma la enseñanza, orientada hacia las llamadas ciencias útiles y librada del lastre de la tradición.

Consecuencias

Este sistema, visto como una etapa madura del absolutismo monárquico, decayó en los últimos años del siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración, adoptadas por estos monarcas, fueron también la mecha que prendió en los sentimientos de las clases desfavorecidas —en especial la burguesía, que cobraba mayor relevancia — para combatir a un sistema absolutista voraz y generador de desigualdad social, y encaminarse hacia un gobierno constitucional.

Gobernantes absolutistas ilustrados

María Teresa I de Austria

María Teresa I de Austria centró su atención en las reformas internas alimentadas por el espíritu del despotismo ilustrado incluso durante la Guerra de Sucesión austríaca, [5] que perseguían la centralización y la eliminación de privilegios intentando sin conseguir, la creación del estado-nación austríaco. Este intento fue acompañado de una acusada voluntad de germanización del imperio. A partir de la década de 1760 el canciller de estado Wenzel Anton Kaunitz tuvo un papel cada vez más importante, y los principales cambios, propuestos por Kaunitz fueron la creación de una escuela militar, la centralización en seis ministerios de las cancillerías y corporaciones existentes, la creación de un tribunal supremo, y la reforma del aparato financiero y la reforma del aparato financiero. También cabe mencionar al científico cameral Joseph von Sonnenfels y al médico Gerard van Swieten como reformador de la Universidad de Viena. La emperatriz aprendió de las reformas de Prusia con una administración desvinculada de los estamentos, la reforma militar y la política educativa. Un tema central de su política de reforma era que un aparato estatal central y absolutista debía sustituir a las instituciones estamentales obsoletas y fragmentadas. De hecho, la importancia de los estamentos y el derecho de la nobleza a tener voz en las tierras hereditarias se retrocedió cada vez más durante sus reinados y se limitó, en definitiva, esencialmente a los derechos señoriales. [6] Las reformas siguieron tras el final de la Guerra de Sucesión, en parte porque la reforma de las finanzas del estado era especialmente urgente dados los elevados costes de la guerra, provocando una reorganización fundamental del sistema fiscal austríaco, incluyendo por primera vez a la nobleza y el clero en la obligación fiscal. Se introdujo un catastro general como base de la tributación, que era también importante para la política financiera y económica.[6] En 1749 se fundó el Directorium in publicis et cameralibus, con poderes políticos y financieros que antes tenían en los Hofkammer. La Cancillería de la Corte de Austria y Bohemia se fusionó a la nueva autoridad central, que centralizó y fortaleció al gobierno. Por debajo de la autoridad central, se crearon órganos subordinados en una estructura jerárquica. Para los distintos territorios, salvo en los Países Bajos austríacos y Hungría, donde las autoridades anteriores establecimientos se mantuvieron, se crearon autoridades supremas y, por debajo de ellas, una organización de distrito, que servía de cierta protección a los campesinos del despotismo de los terratenientes. Las competencias del Directorium continuaron aumentando ya partir de 1756 incorporó la Comisaría General de Guerra. Sin embargo, a la larga la sede se mostró demasiado pesada, de modo que en 1761 se volvió a externalizar la responsabilidad de la gestión financiera en la rebautizada Cancillería de la Corte de Austria y Bohemia.[6] Se creó un Consejo de Estado bajo la influencia de Kaunitz que debería servir para asesorar a los gobernantes, pero también podría hacerles peticiones. El Consejo de Estado estaba formado por tres miembros del Herrenstand y tres miembros del Ritterstand o eruditos. [7] En Austria la servidumbre ya había sido anulada, pero en Bohemia y muy especialmente en Hungría la servidumbre todavía era bien cotidiana entre el campesinado. En 1766 y 1775 se producen revueltas de siervos en Bohemia que exigen la abolición de la servidumbre y de la prestación personal, María Teresa conseguirá promulgar decretos en los que se limitó más que considerablemente la servidumbre. En cambio en Hungría las cosas fueron mucho más complicadas por el enorme poder de la aristocracia húngara y simplemente se aumentó el número de tierra necesaria para tener un siervo lo que hizo que muchas pequeñas explotaciones tuvieran que liberar a los siervos que tenían.

Grandes intelectuales ilustrados

Toda la corriente racionalista y empirista, representada por la ilustración, tenía como fin la crítica del orden vigente y su transformación en un orden adecuado a la naturaleza humana y, por lo tanto, más idóneo para la consecución de la felicidad. Este esfuerzo se vio acaudillado en Francia por los filósofos más famosos de la ilustración: Charles de Secondat, barón de Montesquieu y François-Marie Arouet (Voltaire). Ellos fueron los divulgadores ideológicos que tuvo la burguesía en su pugna por el poder.

Thomas Hobbes

En su obra Leviathan, Thomas Hobbes contribuye a nutrir las corrientes del despotismo ilustrado, que veía al Estado como garante y tutor del pueblo que sufría un estado de minoría de edad permanente.

Charles de Secondat, barón de Montesquieu

Como presidente del Parlamento de Burdeos, Montesquieu ejerció una considerable influencia en la formación de la conciencia burguesa en el siglo XVIII. En realidad, era un aristócrata conservador que defendía al Parlamento como fundamento de los privilegios políticos de la nobleza frente al absolutismo real.

El espíritu de las leyes (1748) está considerada su obra más importante y fue el ideario político de la nueva generación. En ella explica cómo las leyes derivan de una serie de factores físicos, sociales e históricos: "las leyes tienen sus leyes". Estas tienen su propia grandeza, incluso frente a la debilidad de los legisladores. Existen, según Montesquieu, tres formas de gobierno (republicana, monárquica y despótica), y la mejor será aquella en que estén separados los tres poderes: legislativo (el que hace las leyes), ejecutivo (el que las hace cumplir) y judicial (el que dictamina la justicia).

El poder legislativo debía estar en las asambleas parlamentarias (formadas por la aristocracia), que actuarían además como intermediarias entre el ejecutivo (monarca) y el resto de la nación.

Montesquieu fue el proclamador en el continente de las ideas políticas del filósofo inglés John Locke.

François Marie Arouet (Voltaire)

Ya anciano, desde su castillo de Ferney, Voltaire fue el «rey» de toda la Europa intelectual. Sus cartas llegaron a todos los salones ilustrados del mundo entero y fueron leídas con avidez y admiradas.

Introdujo en Francia la filosofía de Newton con una prosa fácil y brillante. Se negó a resolver los grandes problemas metafísicos y con su espíritu agudo trató todos los problemas que sufría el pueblo en su época. Fue el principal impulsor y representante del Siglo de las luces. Según Voltaire, una política fuerte es la salvaguardia de la libertad. No cree en la igualdad y le parece beneficiosa la jerarquía social.

Considera la educación fundamental para el progreso, pero no debe generalizarse. En religión es deísta, es decir, cree en un Ser Supremo, pero lo relega a la función de Creador o primer motor de la existencia. Es además, profundamente anticlerical («hay que tener una religión y no creer en los sacerdotes), partidario de las reformas administrativas y civiles (prohibición de la tortura, de la pena de muerte y de las detenciones arbitrarias; mejora de los repartos de impuestos; unidad legislativa y supresión de aduanas interiores). En sus obras Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y el Diccionario filosófico ataca los grandes principios de la época y combate el despotismo y la autoridad.

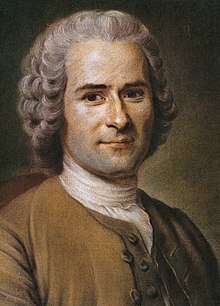

Jean-Jacques Rousseau

Tanto Montesquieu como Voltaire representaban la tendencia racionalista de los ilustrados, pero se produjo también una reacción de carácter naturalista, cuyo representante en Francia más destacado fue Jean-Jacques Rousseau. La personalidad ardiente y apasionada de Rousseau le llevó a desdeñar los principios fríos y racionalistas de sus antecesores ilustrados...

Las primeras obras de este pensador que alcanzaron la fama fueron las de carácter social y pedagógico: Nueva Eloísa y Emilio, en las que exponía la virtud de un retorno a la naturaleza, desplegando las naturales cualidades humanas del amor, generosidad y piedad, y abandonando la educación intelectualista por otra basada en los conocimientos físico naturales y artísticos.

Sus opiniones religiosas son menos audaces que las de Voltaire y Diderot, no así sus ideas políticas, que expone en El discurso sobre la desigualdad y en El contrato social. El ser humano, para Rousseau, es naturalmente bueno, pero la civilización lo corrompe. La iniquidad comenzó con el primero que dijo "eso es mío", dando origen a la propiedad, y con ella a esta sociedad. El "Contrato" es un pacto que garantiza la igualdad de la sociedad civil, desigual a causa del primer pacto inocuo. Este contrato social consiste en el pasaje de la sociedad civil a una república, donde la sociedad es al mismo tiempo súbdita y ciudadana. Es ciudadana en el sentido en que constituye la soberanía; es decir, dejando de lado los intereses particulares de cada individuo y apelando a la voluntad general del pueblo. Es entonces que se proclaman leyes generales y se conforma el poder legislativo, poder soberano de esta república. La sociedad es asimismo súbdita, ya que todos tienen la obligación de obedecer estas leyes. Esta doble función de la sociedad apela a la soberanía del pueblo, ya que no hay mayor autonomía que el seguimiento estricto de leyes impuestas por uno mismo. Sin embargo, para el buen ejercicio de estas leyes, es necesario un gobierno que las ejecute. De esta necesidad nace el poder ejecutivo, que se somete al poder legislativo (es decir, al pueblo), y actúa en sintonía a estas leyes. Rousseau no explícita la mejor forma de gobierno, simplemente afirma que este debe ser inversamente proporcional al tamaño de la población. Es decir, democracias para estados pequeños, aristocracias para estados intermedios, y monarquías para los grandes estados.

El final del despotismo ilustrado

La estrecha relación entre nobleza y realeza hizo imposible que los reyes realizaran realmente las reformas necesarias para solucionar la situación en la que se encontraban. Esta ineficacia que mostraron los monarcas se vio culminada con el estallido de la revolución de las clases, más conocida como Revolución Francesa.

Véase también

Referencias

- ↑ León Sanz, Virginia. La Europa ilustrada, pp. 49-52, 138. Ediciones AKAL, 1989. En Google Books. Consultado el 25 de octubre de 2018.

- ↑ a b c d e f Delgado de Cantú, Gloria M. El mundo moderno y contemporáneo, p. 253. Pearson Educación, 2005. En Google Books. Consultado el 25 de octubre de 2018.

- ↑ a b c d e f g Martínez Ruiz, Enrique; Enrique. Giménez Introducción a la historia moderna, pp. 545-569. Ediciones AKAL, 1994. En Google Books. Consultado el 25 de octubre de 2018.

- ↑ Martí Gilabert, Francisco. Carlos III y la política religiosa, p. 27. Ediciones Rialp, 2004. Archivado el 25 de octubre de 2018 en Wayback Machine. En Google Books. Consultado el 25 de octubre de 2018.

- ↑ Vacha, 1992, p. 300.

- ↑ a b c Vacha, 1992, p. 301.

- ↑ Vacha, 1992, p. 302.

Bibliografía

- Vacha Brigitte (1992). Die Habsburger. Eine europäische Familiengeschichte. Herausgegeben von Brigitte Vacha. ISBN 9783222121074.