| Historia de México | ||

|---|---|---|

| México prehispánico (hasta 1519) | ||

|

Etapa lítica Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica | ||

| México español (1519-1821) | ||

|

Conquista de México (1519-¿?) México virreinal (1535-1821) México independentista (1810-1821) | ||

| México independiente (1821-actualidad) | ||

|

Primer imperio (1821-1824) Primera república federal (1824-1835) República centralista (1835-1846) Segunda república federal (1846-1863) Segundo imperio (1863-1867) República restaurada (1867-1876) Porfiriato (1876-1911) México revolucionario (1910-c. 1917-21) México posrevolucionario (ut supra-1940) México contemporáneo (desde 1940) |

La historia de México es la narración cronológica y demostrable de los acontecimientos del pasado relacionados con la gente que habita en el actual territorio de México, país ubicado en América del Norte.

Dicha narración puede dividirse de distintas maneras según la perspectiva historiográfica para abordar los hechos y los criterios esta.[1] Una división propia del país en tres grandes periodos es la siguiente: época prehispánica, colonial e independiente.[2]

El periodo prehispánico se refiere a todo lo acontecido antes de la llegada de los españoles en 1519. En dicho periodo ocurrió el poblamiento del territorio, el inicio de la agricultura y la conformación del sedentarismo en tres grandes áreas culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. La última mencionada fue en la que se desarrollaron más civilizaciones, debido a sus condiciones geográficas.

El periodo español sucede al prehispánico y abarca hasta la consumación de la guerra de Independencia en 1821, lapso que duró tres siglos. Se caracterizó por el dominio de la monarquía española iniciado con la Conquista y formalizado política y territorialmente en el Virreinato de Nueva España.

Finalmente, el periodo independiente que actualmente en curso inició con la conformación del Primer Imperio Mexicano y su máxima característica es la existencia del Estado mexicano propiamente dicho que se ha conformado por ambas formas de gobiernos (monarquía y república). Ha sufrido el desarrollo y transformaciones del país.

Una perspectiva historiográfica alterna es la periodización tradicional de la historia universal:[1] la prehistoria (conformada por la Edad de Piedra, de los Metales), la Protohistoria y la historia (divida en la Antigüedad, Medioevo, Edad Moderna y Edad Contemporánea). Sin embargo, dicha perspectiva no es muy utilizada ya que suele ser complicado determinar los respectivos períodos en México sin recurrir a explicaciones eurocentristas.[3]

Periodización

La periodización es la división del tiempo histórico en períodos, utilizando un criterio en concreto que identifica puntos de inflexión determinantes, que sirvan como transición entre un periodo y otro con un desarrollo común en tiempo y ámbito determinado. El objetivo de una periodización comúnmente es darle orden a la narración de los hechos por contar y como tal tienden a presentarse como conceptos estáticos; pero en la práctica ninguna periodización refleja fielmente a la realidad. Los criterios sobre qué hechos considerarlos como coyuntura y el criterio para ver qué tan relevantes fueron pueden diferir enormemente entre historiadores. Según Brígida von Mentz en las periodizaciones de la historia de México siempre se utiliza como criterio los elementos de la vida pública —el Estado y sus relaciones con otras instituciones sociales en especial en los ámbitos económicos, militares y religiosos— sobre las de la vida privada, así vendrían siendo periodizaciones alineadas primordialmente a la historia política por su naturaleza; pero aquello que implica que no existan periodizaciones de, por ejemplo, la historia cultural.[4][5][6]

Tradicional

Siguiendo la lógica de la periodización tradicional o historicista de la historia:

- La prehistoria en América empieza hace al menos 40 000 años,[7][8][9] con el poblamiento temprano de América, y terminaría alrededor del año 292 d. C., que coincide con el inicio del periodo clásico.

- Empezando con las complejidades y distancias de la periodización tradicional en México, la división entre Edad de Piedra y las edades de los metales no tiene relevancia para dividir la historia mexicana en estratos históricos, ya que no hubo una repercusión radical a causa del uso de diferentes metales en Mesoamérica. Sin embargo, ya existía la minería y la fundición en la época prehispánica. Se tiene registro de que existió la recolección indígena de pepitas de oro en la región de Zacatula, Guerrero, cerca de los límites con Michoacán, mediante la recolección y el colado del sedimento de los ríos cercanos. Asimismo, se desarrolló en el estado de Michoacán el oficio de la minería, extrayendo las vetas de cobre que salían a la superficie, y la fundición, llegando a crear lingotes de cobre del largo y ancho de una mano y el espesor de dos dedos, actividades que fueron parte de la economía al alternarse con la agricultura como actividad complementaria en las temporadas de sequía. Por otro lado, también se desarrolló la extracción subterránea horizontal de cinabrio en las minas de Querétaro, como la galería de Tepalcatepec.[10] Otros análisis de escorias en las minas de Querétaro indican que los nativos también conocían y utilizaban la reducción de minerales sulfurados mixtos. Mientras que varias investigaciones encontraron el uso de aleaciones de bronce en la huasteca potosina y en la región purépecha, destinadas a la creación de herramientas. También, se encontraron trozos de alambre provenientes de las excavaciones en Tzin-Tzun-Tzan fabricados con una aleación de latón. Por lo tanto, se especula que en Mesoamérica se conocían y hacían aleaciones binarias de plata-cobre, cobre-estaño (bronces al estaño), cobre-arsénico (bronces arsenicales), cobre-antimonio (bronces al antimonio), cobre-plomo (cobre al plomo) y cobre-cinc (latón), mientras que la aleación de oro-plata es una aleación que se encuentra en estado nativo. De las aleaciones ternarias, conocían las de oro-plata-cobre (tumbagas) y de cobre-estaño-arsénico.[10]

- El periodo formativo sería el equivalente a la protohistoria. Este periodo es comprendido entre el 1500 a. C. y el 292 d. C., descrito por Gordon Willey y Philip Phillips, antes del periodo clásico en el que se desarrolló el primer sistema de escritura americano por el pueblo Olmeca.[11]

- Es difícil delimitar lo que es la Edad Antigua y la Edad Media en Mesoamérica, ya que la esclavitud era común, pero no era la base de la economía,[12] y tampoco se desarrolló un feudalismo precolombino, sino algo similar al modo de producción asiático. Las sociedades de la región desarrollaron características del despotismo tributario, con figuras como el esclavo (tlacotli), que solía ser un prisionero de guerra, y el siervo (mayeque) coexistiendo en el mismo estrato social.[13][14][15]

- Por otro lado, parece que se hubiera podido desarrollar la modernidad sin interferencia europea por el peso político que artesanos y mercaderes (pochtecas) llegaron a tener respecto a otras clases sociales, siendo un posible germen de lo que habría sido el capitalista y el burgués mesoamericano. Los artesanos y los comerciantes no pagaban tributo con trabajo, pero sí en especie, los últimos no tenían la obligación de ir a la guerra y actuaban en muchas ocasiones como embajadores, diplomáticos o espías por la red de contactos que tenían a lo largo del imperio. Los pochtecas originarios de Tlatelolco contaban con ritos, ceremonias y un código jurídico y económico propio.[15] Sin embargo, este proceso de creación de la burguesía mesoamericana fue interrumpido por la conquista.

- A partir de la institución del virreinato, entre 1521 y 1535 en distintas zonas de México, empezaría una Edad Media, mezcla de feudalismo con despotismo tributario. En sus inicios, este feudalismo se caracterizaba como una copia del español peninsular a través de la figura de la encomienda indiana. Luego, seguiría bajo la forma del latifundismo. Es por eso, que algunos autores proponen que la sociedad y la economía mexicana dejaron de ser feudales en el siglo XVIII, con la formación de un capitalismo preindustrial,[16] o que la economía dejó de ser predominantemente feudal tras la revolución de 1910 y la reforma agraria.[17]

- La modernidad igualmente llegaría paulatinamente, a través de ideólogos que desde el siglo XVIII proponían ideas transformadoras: el reformismo juarista, intentos de reforma en 1892 y 1903 por parte de los "científicos" del Porfiriato,[18] la revolución de 1910 y la Constitución de 1917. Al menos entre las élites porfiristas se identifica plenamente la intención de vivir y pensar de un modo secularista, copiando rasgos de Europa.[18] Otros autores sitúan el fin del latifundismo con la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas.Tampoco el fin de la modernidad está bien definido, pudiendo abarcar desde el fin del Maximato, con el que se estabiliza y establece el Estado mexicano, hasta cuando se hace efectiva la reforma agraria.

- La Edad Contemporánea se desarrollaría simultáneamente con el fin de la modernidad, siendo la revolución de 1910 el primer hecho histórico mexicano con rasgos contemporáneos, la constitución de 1917 su fundamento ideológico, el Maximato permitiría su implementación y la industrialización impulsada por Lázaro Cárdenas desde 1940 su consolidación como etapa histórica que continuaría hasta la actualidad.

Mexicana

- México prehispánico. Para hablar del origen del México prehispánico primero se tiene que indagar en las múltiples teorías del poblamiento de América para, a su vez, explicar el poblamiento del actual territorio nacional. En cuanto su datación —sin indagar demasiado de dónde provenían los grupos humanos— se disputan la teoría del poblamiento tardío (también llamado consenso Clovis) que propone que la vida en América no tendría más de 14 000 y 13 500 años y la teoría del poblamiento temprano, mucho más aceptada en la actualidad.[19] El consenco Clovis fue popular durante el siglo xx, hasta que se encontraron diversos yacimientos con vestigios humanos muchísimo más antiguos en el continente americano, como lo son las pinturas rupestres de Pedra Furada en Brasil, que incluso han sido señaladas con una antigüedad de hasta 59 000 años.[20][21] A diferencia de la historiografía tradicional europea, la prehistoria en América es usualmente dividida en tres periodos: el Arqueolítico, Cenolitíco y Protoneolítico, que terminó en el 2500 a. C.[22] Lo que ahora es México fue habitado por diversas civilizaciones que interactuaron en diversos grados a través del tiempo y sus territorios, considerado así como un mosaico de diversas culturas. Cabe también señalar que el territorio que actualmente comprende México ha dividido para su estudio prehispánico en tres áreas culturales (Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica), siendo la primera donde se asentaron las sociedades más complejas y la última como una zona habitada principalmente por tribus nómadas. Debido a la complejidad de la historia de Mesoamérica, al mismo tiempo se divide en tres periodos: preclásico (del 2500 a. C. al 200 d. C.), clásico (del 200 al 900) y posclásico (del 900 a 1521). De aquella época sobresalen distinguidas civilizaciones tales como la olmeca, maya, teotihuacana, totonaca, zapoteca, mixteca, tarasca, tolteca, mexica, entre otras.[23] Todo lo anterior terminó con el inicio de la conquista a manos de los españoles en el siglo XVI.

- México colonial. La época virreinal fue cuando el territorio mexicano estuvo unido a la Corona española, como parte del Imperio Español. Comprendió de 1521 a 1821, fecha en que se consumó la independencia. Fue en 1810 con la iniciación de la guerra de independencia cuando transcurrió la última y la más caótica etapa del periodo virreinal que consolidó los antecedentes de México como nación independiente.

- México Independiente. Abarca desde la consumación de la independencia hasta nuestros días. En esta época fue cuando por primera vez se puede hablar de un Estado mexicano ya como una nación separada de España. El país se vio envuelto en diferentes conflictos —tanto internos como externos—. Cambió de forma de gobierno cuatro veces en la que transcurrió (en orden cronológico) el Primer imperio, al Primera República Federal, la República Centralista, la Segunda República Federal y el Segundo Imperio; con el triunfo liberal en 1867 y llamada República Restaurada (que abarcó hasta 1876) se adaptó la forma de gobierno que actualmente posee: república federal. Después de ello, el ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876 empezó un periodo conocido como el Porfiriato, mismo que duró hasta 1911 con el exilio de este; durante su desarrollo se alcanzó un gran esplendor económico, artístico, social pero también vio un retraso en la libertad política y militar destacable por la opresión de ciertos grupos que se oponían en su contra.[24] En 1910 inició la Revolución Mexicana, un periodo de grandes conflictos entre múltiples facciones y con distintos principios durante el transcurso de la misma: su fecha de terminación es actualmente objeto de debate entre distintos historiadores, pues la sitúan en 1917,[25][26] 1920[27] o 1924.[28] De cualquier forma, se conoce como periodo postrevolucionario al que se considera después de la Revolución y antes del México contemporáneo; le dio al País aspectos vigente como el fin de los caudillos militares-jefes de Gobierno, la consolidación del presidencialismo (y los sexenios), así como la estabilidad de los partidos políticos. Se le denomina México contemporáneo desde el fin de la época postrevolucionario —que en su mayoría es situada en 1940 con el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas—[29][30] hasta la actualidad; abarcando más de ochenta años a los distintos, ha sido protagonista de los últimos procesos recientes o actuales.

Etapa lítica

El periodo lítico o periodo arcaico a un nivel más global puede situarse dentro del Paleoamericano, periodo historiográfico de la historia de América; toma su nombre de lítico: ‘relacionado con las piedras’, en referencia a los primeros instrumentos utilizados. Equivaldría a la Prehistoria bajo la periodización clásica europea.[31]

Corresponde desde la llegada de los primeros nómadas al territorio mexicano hasta el descubrimiento de la agricultura y la instauración de las primeras sociedades agrícolas en Mesoamérica. José Luis Lorenzo Bautista a finales del siglo XX postuló la división de la etapa lítica en tres periodos: Arqueolítico, Cenolítico y Protoneolítico.[31]

El territorio actual de México fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas hace más de 30 000 años. La historiografía y arqueología mexicana llama a este período etapa lítica; una serie de hallazgos de herramientas y utensilios de piedra, cuyas antigüedades oscilan entre los años 30 000 a 14 000 a. C. establecen líneas migratorias desde la región de los actuales noreste y el altiplano central hacia el valle central y el occidente, prolongadas incluso hasta el suroeste.[32]

Arqueolítico

El inicio del Arqueolítico se sitúa en el 33 000 a. C.[22] o en el 30 000 a. C., según distintas fuentes.[31] Las hipótesis sobre el poblamiento de América son diversas, pero la más aceptada es que los humanos provenían desde Siberia y llegaron al continente cruzando por el estrecho de Bering, que se encontraba congelado debido al último periodo glacial o Glaciación Würm (comúnmente apodada la Edad de Hielo) en el norte del mundo.

La población que llegó al territorio eran nómadas cazadores-recolectores que se organizaron en familias o clanes poco complejos. En el día se concentraban en la caza de animales terrestres y lacustres de tamaño pequeño, así como a la recolección de frutos sencillos; durante la noche se resguardaban del medio ambiente en cuevas, donde se han encontrado los primeros instrumentos de piedra, tales como raspadores, navajas y raederas.[31]

El descubrimiento de restos óseos de mamuts que rodean una hoguera encontrados en Cedral (al norte de San Luis Potosí) se dispute como uno de las evidencias humanas concretas más antiguas encontradas en territorio mexicano,[33] idea apoyada por el científico Gilberto Pérez Roldá, pero que ha sido refutada por otros como Ciprian Ardelean.[34]

Algunos de los vestigios más antiguos de restos humanos se encontraron en el valle de Tehuacán (Puebla), en la sierra de Tamaulipas, en la Cueva de La Candelaria (Coahuila),en el El Conchalito (Baja California Sur) o en la sierra de San Francisco (también en Baja California Sur),[31][35][36] donde destacan las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, nombradas patrimonio de la Humanidad.

Cenolítico

La fecha de inicio del Cenolítico también es controvertida, llegando a postularse algunas que varían entre el 12 000 a. C. y el 9500 a. C., aunque según el propio Lorenzo Bautista inició en la primera fecha, y a su vez, puede dividirse entre el Cenolítico Inferior (12 000-7000 a. C.) y el Cenolítico Superior (7000-5000 a. C.).[31] A diferencia de su etapa anterior, este periodo presenció más acontecimientos.

Durante gran parte del siglo XX, concretamente a partir de los años 1930, los científicos llegaron al «consenso de Clovis», que postulaba que la Cultura Clovis fueron los primeros humanos en América alrededor del 14 000 o 13 500 a. C y que de sus descendientes provinieron el resto de las civilizaciones en el continente.[37] No obstante, a partir de los años 1970 hubo descubrimientos de restos arqueológicos considerablemente más antiguos —incluso al sur de América, donde destaca Pedra Furada en Brasil, descubierta en 1973—, que permitió desarrollar la teoría del poblamiento temprano, que es la más aceptada hoy en día por la comunidad científica, donde descartada a los Clovis como la gente más antigua en América.[37]

La cultura Clovis se desarrolló en lo que hoy es el sur de Estados Unidos y el norte de México alrededor del X milenio a. C., que puede considerarse la primera cultura en América —aunque si bien todavía eran cazadores-recolectores— debido a que sus vestigios son uniformes, lo que significa que sus descendientes fueron los primeros que formaron familias de mayor tamaño y que se agruparon en tribus más amplias suficientes para que los arqueólogos pudieran identificarla.[38]

En México la cultura Clovis habitó principalmente en Sonora (pues de los sitios arqueológicos en el país, de alrededor de ciento sesenta, se han encontrado en ese estado ciento treinta),[38] cuyo mayor sitio arqueológico encontrado es «El Fin del Mundo», donde se pueden encontrar gran variedad de fauna del Pleistoceno —principalmente mastodontes— y herramientas de piedras donde, además de las típicas navajas y raspadores, destacan las características puntas de piedra acanaladas de proyectil, utilizadas para la elaboración de lanzas, herramientas de mayor complejidad.[31]

La cultura que le siguió fue la cultura Folsom, que tuvo sus orígenes entre algún punto del siglo X a. C. y el siglo IX a. C. y ocuparon territorios al sur de Canadá, centro y sur de Estados Unidos y norte de México; una de las hipótesis más comunes de su origen es que eran descendientes de los Clovis.[39] Al igual que ellos, eran hábiles en su uso de puntas de piedra acanaladas de proyectil, otro motivo que apoya la teoría anterior.[31] En México los mayores sitios arqueológicos Folsom están en Puntita Negra (Nuevo León), Samalayuca (Chihuahua) y en el Cerro de Silva (San Luis Potosí).[cita requerida]

Ya para finales Cenolítico Inferior cabe mencionar el famoso hombre de Tepexpan encontrado en las orillas del lago de Texcoco, un esqueleto humano descubierto en 1947 y cuya antigüedad mínima sería del 8000 a. C, que destacó porque al momento de su descubrimiento se consideraba el humano más antiguo en territorio mexicano.[40]

La introducción de la agricultura propiamente dicha en territorio mexicano también ocurrió a finales del Cenolítico inferior, aproximadamente entre el 8000 y 7000 a. C.,[41] posicionándose como una de las primeras regiones del mundo donde floreció, junto a Mesopotamia, el valle del Indo, las costas del mar Mediterráneo y la América andina.[41]

El proceso se dio gradualmente y tardó cientos de años, además de que las plantas que se fueron domesticando tampoco se realizó simultáneamente. Kent V. Flannery encontró en Guilá Naquitz (Oaxaca) las primeras especies vegetales manipuladas por el hombre en Mesoamérica: calabaza y huaje, fechados alrededor del 7000 a. C.[41] Ya entrados en el Cenolítico Superior, los arqueólogos Richard MacNeish y Augustus Ledyard Smith concordaron que las especies que le siguieron fueron el chile, aguacate y chupandillo, alrededor del 6000 a. C.[41]

Protoneolítico

El Protoneolítico es el periodo de la Etapa Lítica más corto de todos duró entre del 5000 a. C. al 2500 a. C., por ello mismo puede considerarse como un periodo de transición económica y alimentaria.[42]

No sería alrededor el 5000 a. C. cuando se empezó a domesticar el frijol y el maíz a partir de una espiga silvestre el teocintle y que se transformó en el estado como hoy lo conocemos, además de la domesticación del guajolote.[41]

Ya con gran variedad de plantas domesticadas permitió al humano tomar control sobre la producción agrícola, lo que obligó a tener que organizarse para cuidar los cultivos por ahora más meses del año, principalmente en el valle de México.[41] Progresivamente los nómadas se convirtieron en sedentarios y fundaron las primeras aldeas agrícolas en Mesoamérica; mientras que los pueblos de Oasisamérica y Aridoamérica no dejaron de ser dependientes de la cacería y la recolección.[43]

Para el 2500 a. C. se puede hablar de un conjunto aldeas agrícolas que se unieron y formaron las primeras sociedades agrarias en el territorio mexicano, que dio paso del modo de producción primitivo al modo de producción esclavista en Mesoamérica, y con ello el fin de la Etapa Lítica en la historiografía mexicana.[41]

Horizontes culturales

Oasisamérica

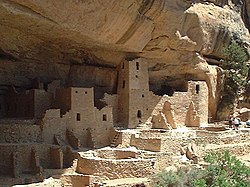

Oasisamérica fue la última de las superáreas culturales del México precolombino en desarrollarse. Es resultado de un lento proceso de introducción de las técnicas agrícolas de sus vecinos del sur los mesoamericanos. La antigüedad de la agricultura oasisamericana es debatida, pues los indicios más antiguos, encontrados en Bat Cave, Nuevo México, parecen tener entre 5000 y 3500 años de antigüedad.

Uno de los factores del tardío desarrollo de la agricultura en esta región es la carencia de agua. De hecho, nace en el corazón desértico de Aridoamérica, en los extensos territorios de Chihuahua y Sonora (México), y en Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado y Utah, en el suroeste de los Estados Unidos.

Fueron muchos los pueblos que habitaron la región. Por su origen lingüístico pueden ser agrupados en hablantes de taracahita, tanoano, hokano y yuto-nahua. Con base en esta diferencia lingüística y ciertas características culturales, Kirchoff estableció una división en siete áreas culturales. Con el avance de las indagaciones arqueológicas en Oasisamérica, en la actualidad se suelen considerar cinco áreas diferenciadas: Fremont, Patayana, Anasazi, Hohokam y Mogollón. De estas, las más importantes son las últimas tres, y las otras dos son periféricas y más tardías.Aridoamérica

Los habitantes de la región aridoamericana continuaron con su cultura nómada, pues las condiciones geográficas en las que vivían les impedía establecer asentamientos permanentes. La historia prehispánica de lo que actualmente es el norte de México está poco documentada debido a que los pueblos que ocuparon la región dejaron pocos registros físicos. La cueva de la Perra (Tamaulipas) vio la invención de la agricultura en América y contó con presencia humana desde el año 12000 a. C.[44] Cabe destacar que hay registros de que mantuvieron contacto con los pueblos mesoamericanos.

Hay culturas de las que sí se han encontrado un vestigio de ellas, pero estos han sido tan pocos que ha sido difícil clasificarlas y su registro es muy nulo. Un ejemplo de ello es la Tradición de las tumbas de tiro, de la que se cree que fue un rasgo que compartió una cultura en común que habitó en el sur de Aridoamérica (Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima); en la Antigüedad se creía que estaban esta tradición se emparentaba con los tarascos debido a su cercanía geográfica, pero en la actualidad se sabe que no es así, sino que eran una cultura aparte aridoamericana.

Sin embargo, hay otras culturas de las que su registro se conserva con mayor exactitud, como la cultura mogollón (que también habitó en Oasisamérica), los acaxees (que resultaron exterminados con la conquista española), los caxcanes (aunque su origen ciertamente es algo controvertido), los guaicuras, etc.

Aunque, cabe destacar que, al igual que pueblos mesoamericanos, hubo algunos pueblos aridoamericanos que no se terminaron de extinguir pues sus costumbres y tradiciones sobrevivieron en sus actuales descendientes y que son considerados como etnias del país. Algunos ejemplos de ello son los cuapás, cochimíes, mayos, ópatas, paipais, etc.

Paul Kirchhoff, que fue el mismo científico que creó la división de las áreas culturales, también propuso una subdivisión de Aridoamérica en varias áreas culturas, las cuales son las siguientes: Centro y Sur de California, Gran Cuenca, Noroeste de Arizona, Sur de Texas, Apachería, Norte de México, Baja California y Costa de Sonora.

Pueblos chichimecas

La historiografía y arqueología contemporánea definen una extensa zona cultural llamada «Gran Chichimeca» sobre la mayor parte del Altiplano, donde, si bien no se organizaron sociedades complejas como las mesoamericanas, sostuvieron una serie de rasgos comunes como las lenguas habladas, el intercambio comercial, las alianzas militares frente a las civilizaciones del centro y la condición seminómada; destacaron entre las tribus de la zona (además claro de los chichimecas), los tarahumaras, tepehuanes, pimas y apaches. Algunos de los pueblos que conformaron las civilizaciones mesoamericanas provienen de esta región.[45]

Mesoamérica

Historiadores, arquélogos y antropólogos —como Alfredo López Austin y Leonardo López Luján— toman como marcador del inicio de las civilizaciones mesoamericanas la controvertida Cerámica Pox encontrada Puerto Marqués,[nota 1] fechada alrededor del siglo XXIV a. C., descubierta por Charles Francis Brush.[46] La cerámica mesoamericana podría tener origen en el contacto entre la costa sudamericana del Pacífico y el Occidente de Mesoamérica.

Los nuevos adelantos técnicos se difundieron por toda la región, de modo que algunos siglos después se produjo cerámica en otras aldeas del Preclásico Temprano (2500 a. C.-1500 a. C.), como Chupícuaro a las orillas del río Lerma y Tlatilco a las orillas del lago de Texcoco. Durante el Preclásico Medio (siglo XIV a. C.-siglo IV a. C.) en Mesoamérica se asentó la primera gran civilización: la cultura olmeca,[nota 2]que construyó grandes centros como La Venta (en Tabasco).

Después del ocaso olmeca tuvo lugar un florecimiento simultáneo de varios pueblos. Destaca la tradición de las tumbas de tiro, de probable influencia sudamericana según George Kubler; la cultura epiolmeca en Tres Zapotes; el florecimiento de Izapa; y el desarrollo de la cuenta larga.[nota 3]

Al final de esta etapa, Teotihuacán se había convertido en la urbe más importante del valle de México. Durante el Clásico Temprano, su influencia se dejó sentir en toda Mesoamérica, apoyada por su poder político y comercial.[47] Tuvo importantes aliados, como Monte Albán en los Valles Centrales de Oaxaca. La civilización mesoamericana se extendió hacia el norte en sitios como La Quemada. Existen bastantes documentos en choltí epigráfico a partir del 292 d. C. que citan muchos aconticimientos importantes referentes al extremo meridional de Mesoamérica, que detallan las vicisitudes sociopolíticas de la región.

Del norte también llegaron influencias culturales, visibles en la cultura huasteca. El clásico fue también la época de la consolidación de la cultura maya en la península de Yucatán, la planicie de Tabasco y las tierras altas de Chiapas. Por otro lado, en los valles y montañas al norte de la sierra Madre Occidental se desarrolló la cultura Paquimé, resultado de la consolidación de la agricultura en el noroeste y del intercambio entre Mesoamérica y Oasisamérica.

Del siglo X al siglo XII, el Valle de México fue dominado por Tollan-Xicocotitlan, la capital de los toltecas. Esta ciudad estableció vínculos muy fuertes con varias regiones de Mesoamérica, pero particularmente con la península de Yucatán, donde se ubica la ciudad maya de Chichén Itzá.[nota 4] En Oaxaca, mientras tanto, los mixtecos iniciaron un proceso expansionista que los llevó a ocupar los Valles Centrales donde habitaban los zapotecos.

En 1325 los mexicas fundaron México-Tenochtitlan,[nota 5] capital de los mexicas. Debido a sus alianzas políticas —unión conocida como la Triple Alianza—, los mexicas formaron el estado más extenso que conoció la Mesoamérica; sólo rivalizó con pocos pueblos como los purépechas de Tzintzuntzan o los tlaxcaltecas.

El fin de las distintas mesoamericanas se dio con el descubrimiento de América en 1492 y la llegada de los españoles a territorio mexicano en 1519. Conquistaron varios territorios desde la caída de México-Tenochtitlan en 1521; en 1535 fundaron el Virreinato de la Nueva España, que provocó el fin definitivo del México prehispánico.[nota 6]

Cronología

Cronología de los grandes grupos culturales mesoamericanos de la época precolombina (las fechas son aproximadas y distintos autores discrepan en torno a ellas) hasta la conquista española.

Civilización olmeca

La civilización olmeca tuvo su desarrollo aproximadamente entre los años 1200 a. C. y 500 a. C. en la región costera del Golfo de México (actualmente Veracruz y Tabasco); Se desconoce cómo se denominaban a sí mismos, pero olmeca viene del náhuatl (nombrados así por los mexicas) y significa ‘habitantes del país del hule’. «La cultura olmeca se puede definir como la cultura madre de la América precolombina», Mohd Ateeque,[48] nombre por la que es apodada.

La economía de los olmecas tuvo como base la agricultura de roza, la cual consiste en talar grandes extensiones de árboles para despejar la tierra y después sembrar; practicaban la caza y la pesca, así como, en menor medida, la recolección de frutos.[49]

Los sitios arqueológicos más sobresalientes son La Venta, en el estado de Tabasco; la San Lorenzo y Tres Zapotes. En La Venta la construcción de sus edificios es simétrica, dispuestos en un eje largo que va de norte a sur; los monumentos están colocados a los lados. Este centro ceremonial sirvió de ejemplo para el resto de las culturas mesoamericanas, pues diseños similares los percibimos en otros centros urbanos.[22]

Los sacerdotes, quienes poseían conocimientos astronómicos sobre los períodos de lluvia y los idóneos para la siembra, eran, probablemente, la clase dirigente. Algunos investigadores mexicanos han supuesto la existencia de un gobierno teocrático apoyado por la clase militar.[48]

Existen pruebas de que los olmecas utilizaban una escritura jeroglífica y desarrollaron la Rueda Calendárica, evidencia de su progreso, la cual contaba con 365 días. Realizaron diversos monumentos, como las famosas cabezas olmecas, que probablemente eran retratos de guerreros prominentes en batalla o de personajes de alta jerarquía.[23]

Esta cultura desapareció en el año 500 a. C., debido, probablemente, a un desastre natural que los obligó a dejar sus centros urbanos y, como consecuencia, desaparecer de los registros históricos.[50]

Civilización maya

El territorio que ocuparon los mayas fue muy grande; comprende los actuales estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Chiapas y Tabasco en México; y Belice, Guatemala y Honduras en Centroamérica.

Se considera que la civilización maya surgió en el periodo preclásico. Uno de sus primeros asentamientos fue Cuello (Belice), fechado de alrededor del siglo XXVI a. C.[51]

Los asentamientos complejos se establecieron alrededor de 1800 a. C. en la región del Soconusco (Chiapas).[nota 7]Este periodo se caracterizó por la existencia de comunidades sedentarias y la introducción de la cerámica y figurillas de barro cocido.[53]

Ya en el Preclásico Medio, los pequeños asentamientos se convirtieron en ciudades. Nakbé (hoy en Guatemala) fue la ciudad más antigua documentada en las tierras bajas maya; estructuras de la ciudad han sido datados en torno a 750 a. C.[54] Para esas épocas también ya se registra el poblamiento maya de la Península de Yucatán. Una escritura desarrollada ya estaba siendo utilizado en el Petén hacia el siglo III a. C.[55]

En el Preclásico Tardío surgieron las primeras ciudades más importantes, tales como Kaminaljuyú y El Mirador (ambas en Guatemala), y otras ciudades de menor tamaño como Tikal (Guatemala) o Komchén (Yucatán). Para el siglo I a. C., la civilización maya vio un fuerte retroceso cuando la mayoría de las ciudades mayas fueron abandonadas: la causa es todavía desconocida.[56]

El periodo clásico mesoamericano fue el de mayor apogeo para la civilización maya. El panorama político-administrativo de la región caracterizado por múltiples ciudades-estado involucradas en una compleja red de alianzas y enemistades puede ser comparado con las del periodo de la Grecia clásica.[57] Las ciudades con mayor población ascendían de 50 000 a 120 000 habitantes y estaban conectadas entre sí por redes de ciudades de menor tamaño.[58]

Las ciudades mayas se vieron influenciadas, tanto de manera amistosa —como relaciones comerciales— y bélicas, por otras civilizaciones mesoamericanas asentadas en otras regiones, principalmente Teotihuacán (en el Valle de México).[59] El mayor ejemplo que se tiene ocurrió en 378 d. C.: un militar proveniente de Teotihuacán, Átlatl Cauac que llegó a Tikal a inicios de aquel año con el fin de instaurar una nueva dinastía en la ciudad bajo el gobierno títerede Siyaj K'ak';[60][61] el anterior rey de Tikal Chak Tok Ich'aak I falleció el día de su llegada, por lo que se piensa que hubo una violenta toma de poder;[62] al año siguiente se impuso a Yax Nuun Ayiin I como nuevo rey.[63] El cambio de dinastía pronto provocó que Tikal se posicionara como la mayor urbe en poder de las tierras bajas centrales.[64] Además, otras ciudades además que fuerte influencia en el periodo fueron Calakmul (Campeche), Dos Pilas (Petén) y Comalcalco (Tabasco), cuya particularidad es que fue construida con ladrillos y estuco de concha de ostión.

El evento caracterizado por el abandono de múltiples ciudades mayas y la migración de sus habitantes —especialmente a regiones en el norte de éste— fue nombrado el «Colapso maya», suceso que se estima que inició en el siglo iv.[59] Las hipótesis sobre su causa son múltiples y siguen siendo discutidas en la actualidad, no obstante diversos mayistas como Michael D. Coe han señalado que lo más probable fuera la multicausalidad de lo siguiente: conflictos internos entre los diversos entes políticos que conformaban, la sobrepoblación y la degradación de la tierra por sequías y tala rasa de zonas silvestres.[65] La zona maya central quedó casi deshabitada,[66] pues en general, las capitales y centros ceremoniales secundarios fueron abandonados en un plazo de entre cincuenta y cien años.[58] Los registros de los monumentos fechados de las antiguas grandes ciudades dejaron de esculpirse. Inclusive, las antiguas edificaciones reales que ocuparon las dinastías locales fueron ocupados tiempo después.

Muchos años transcurrieron para que nuevos grupos se organizaran y fundaran nuevas ciudades. De las primeras ciudades que brillaron en el posclásico fue Mayapán, que llegó a consolidarse como la sede de la Liga de Mayapán, una alianza entre distintas ciudades-estado.

El primer contacto que tuvieron los mayas con los españoles ocurrió en 1517. De 1517 a 1519 ocurrieron contactos esporádicos entre ambos debido a tres expediciones para explorar la península de Yucatán. Destaca de aquel periodo la Batalla de Centla ocurrida en marzo de 1519.

Teotihuacán

La civilización teotihuacana se desarrolló al noreste del Valle de México entre los años 200 y 650 d. C. Estaban concentrados en una sola ciudad, alcanzando gran mérito de construcciones y también en la cultura. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca del Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la Pirámide de la Luna. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el Periodo Clásico. En esa etapa, la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 km², con una población de 100 000 a 200 000 habitantes. La influencia de Teotihuacán se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tikal y Monte Albán, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió en el siglo VII, en un contexto marcado por inestabilidad política, rebeliones internas y cambios climatológicos que causaron un colapso en el Norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades en la cuenca de México.[67]

Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, particularmente los otomíes. Las hipótesis más recientes apuntan a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo de la región del Golfo y del área maya.

Teotihuacán ha sido motivo de interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica, entre otros, por los toltecas y los mexicas. El descubrimiento de objetos teotihuacanos en los yacimientos arqueológicos de Tula y el Templo Mayor de México-Tenochtitlan así lo confirma. En la mitología nahua posclásica, la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la leyenda de los Soles de los mexicas.

Actualmente, los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México, por encima de Chichén Itzá, El Tajín y Monte Albán. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán continúan hasta nuestros días, y han dado como resultado un paulatino incremento en la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene sobre esta ciudad.[68]

Civilización zapoteca

La cultura zapoteca habitó lo que hoy es el estado de Oaxaca, el sur de Guerrero y el sur de Puebla. Se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros, tuvo notables avances en su escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos.[67]

Su ciudad cumbre era Monte Albán, que tuvo su esplendor desde el año 200 y hasta el debilitamiento de esta alrededor del 900. La ciudad ceremonial de Monte Albán se construyó en lo alto de una montaña, con edificios orientados conforme a los astros, utilizando la técnica de talud y tablero; se edificaron basamentos piramidales, juegos de pelota y un observatorio, ubicado en dirección a la hoy conocida constelación de Orión. Al igual que Teotihuacán, se desconoce por qué se debilitó Monte Albán. La sociedad se dividía en gobernantes-sacerdotes, comerciantes, guerreros, artesanos, esclavos de guerra y tributos de sacrificios.[69]

Tenían dos calendarios:

- Iza, tenía 365 días agrupados en 18 meses y utilizado para las cosechas, estaba organizado en 18 meses de 20 días cada uno, contaba al final con un periodo de cinco días.

- Piye: tenía 260 días repartidos en 13 meses y se utilizaba para ponerle nombre a los recién nacidos, estaba dividido en meses de 20 días.

Eran politeístas, su dios principal se llamaba Xipe Totec, otros dioses eran:

- Pitao Cocijo: dios del trueno y de la lluvia

- Pitao Cozobi: dios del maíz

- Pitao Cozana: dios de los antepasados

- Quetzalcóatl: dios de los vientos

- Xonaxi Quecuya: dios de los terremotos

- Coqui Bezelao: dios de los muertos

Civilización huasteca

Civilización totonaca

La cultura totonaca se asentó principalmente en las costas del golfo de México, en lo que hoy Veracruz y el norte de Puebla, que se caracterizaba por la fertilidad de sus tierras. En su origen prosperó simultáneamente y por influencia de Teotihuacán a finales del Clásico, pero se extendió hasta la llegada de los españoles, ya un etapa de declive. El Tajín fue por excelencia su capital y ciudad más poblada, fundada en el siglo iv, alcanzó su máximo esplendor entre los años 800 y 1200, entre el Clásico Tardío y el Posclásico Temprano.[70]

Su origen, al igual que múltiples civilizaciones mesoamericanas, es desconocido. Su lengua estaba agrupada en la familia totonaca-tepehuas, y algunos lingüistas la emparentan con la familia mixezoqueana bajo una gran macro-familia denominada «lenguas totozoqueanas», por lo que algunos señalan su origen como migrantes provenientes desde el Istmo de Tehuantepec; no obstante, también hay otros que afirman que su origen étnico estaba emparentado con los mayas.[71] Debido a su situación geográfica, tuvieron fama de ser libertinos y propensos a la debida.[71]

Sus creencias religiosas son todavía un misterio, pero se sabe que le rendían a los astros como el Sol y la Luna, así como a otros elementos de la naturaleza como el viento.[71] Entre sus restos arqueológicos se encuentran tumbas con formas de montículos funerarios.[71]

Civilización mixteca

Otra cultura del posclásico es la mixteca, que se desarrolló del 1300 al 1522 d. C., concluyendo con la conquista de los españoles. Abarcaron una región llamada la Mixteca que comprendía los estados de Oaxaca, Guerrero y partes del estado de Puebla y Chiapas. De acuerdo con su mitología, los mixtecos eran descendientes de los hijos del árbol de Apoala. La divinidad principal de los mixtecos era Dzahui, dios de la lluvia y patrono de la nación mixteca, otra divinidad de gran importancia era Nueve Viento-Coo Dzahui, héroe civilizador que les entregó el conocimiento de la agricultura y la civilización. Durante la época prehispánica, la sociedad mixteca se caracterizó por su alta jerarquización. La subsistencia de los mixtecos estaba basada en la agricultura, las condiciones ecológicas y topográficas del territorio de este pueblo condicionaron el desarrollo de ciertos cultivos adaptados a la diversidad de ambientes en la Mixteca.[72][73]

Civilización tolteca

En el siglo VIII comenzó la decadencia de Teotihuacán, que cedió su lugar a numerosos estados hostiles entre sí que dominaron cada uno regiones clave para la economía mesoamericana. Por el siglo X d. C., estos estados habían perdido su fuerza, al mismo tiempo en que llegaron del desierto las primeras tribus chichimecas. En el noroeste, los pueblos oasisamericanos se diferenciaron definitivamente del conjunto de Aridoamérica, y crearon una civilización propia cuyos vestigios más importantes en territorio mexicano se localizan en Paquimé.

Durante los siglos X al XII, el centro de México fue dominado por Tula, la capital de los toltecas. Esta ciudad estableció vínculos muy fuertes con varias regiones de Mesoamérica, pero particularmente con la península de Yucatán, donde se ubica la ciudad maya de Chichén Itzá. En Oaxaca, mientras tanto, los mixtecos iniciaron un proceso expansionista que los llevó a ocupar los Valles Centrales donde habitaban los zapotecos. En 1325 los mexicas fundaron Tenochtitlán, la capital del estado más extenso que conoció la Mesoamérica prehispánica, que sólo rivalizó con los purépechas de Tzintzuntzan.[73]

Civilización purépecha o tarasca

La cultura que se desarrolló en lo que hoy es el estado de Michoacán y partes de Guanajuato, Jalisco e inclusive Guerrero se le conoce tanto tarasca como purépecha[nota 8].

Aún en la actualidad su origen sigue siendo un misterio[74]; además, algunas de sus características distan de otros pueblos mesoamericanos —por lo que contribuye con la incertidumbre de su origen—: su lengua no está emparentada con ninguna otra lengua (por lo que se considera una lengua aislada), fueron los únicos que produjeron armas metálicas y desarrollaron un sistema de numeración único quinario (con base en el cinco); las hipótesis sobre su origen afirman que pudo provenir de la América andina, pero lo cierto es que todo es muy incierto.

Historia

Los primeros tarascos se asentaron en el lago de Pátzcuaro a principios del siglo xii y se combinaron con las etnias que ahí ya estaban habitadas; cabe destacar que los españoles con los primeros contactos de estos pueblos utilizaron el término «uacúsecha» para referirse a los primeros habitantes de la región.[75] Poco a poco se sincretizaron sus costumbres en una sola civilización que fue la homogeneizadora de la región.

Alrededor de 1400 Tariácuri consiguió la unificación política de todos los pueblos de alrededor del lago de Pátzcuaro fundando el Imperio tarasco. Tras su muerte, se dividió administrativamente en tres[nota 9]: Pátzcuaro (al mando de Hiquingare, hijo de Tariácuri), Ihuatzio y Tzintzuntzan (al mendo de Hiripan y Tangaxoan respectivamente, ambos primos del anterior)[74].

En los siguientes años Tzintzuntzan se fue concentrando como la ciudad de mayor poderío tarasco y Tzitzipandácuri, hijo de Tangaxoan, adquirió pleno control sobre las otras dos regiones. De este episodio cabe destacar un intento de conquista por parte del Imperio mexica a manos del huei tlatoani Axayácatl; en los siguientes años su rivalidad se fue agudizando, especialmente por el hecho de que ambos tenían el poder militar mutuo de no conquistarse el uno al otro y que terminaría hasta la conquista por parte de los españoles muchos años después.

Por causas que se desconocen, hubo un proceso de división del Imperio, provocando cacicazgos que eran gobernados de una forma aún más independientes (como lo había sido en sus orígenes) causando una fragmentación del gran poderío unificador[76]. Precisamente con la llegada de los españoles a aquellos territorios a partir 1521[77] fue una de las causas que contribuyeron a su rápida conquista.

Sociedad

El Imperio tarasco obtuvo su máximo esplendor en los años siguientes bajo este sistema:

- Se considera que durante aquel periodo el gobierno estaba encabezado por el Caltzonzin, o sea, el emperador (cuya sucesión era hereditaria y vitalicia) que además tenía deberes religiosos como el máximo sacerdote y se consideraba la encarnación del dios Curicaueri.

- La nobleza era quien auxiliaba al emperador (pues su sistema tenía ciertas semejanzas, hasta cierto punto, con el federalismo) en índoles militares, religiosas y económicas, principalmente la administración comercial.

- La clase media estaba conformada por los campesinos, cazadores, y artesanos, cuyo trabajo constituía propiamente los pilares de la sociedad.

- Al final de la estructura social se encontraba el grupo de los esclavos, conformado por los habitantes de todas las regiones conquistadas.[nota 10]

Religión

Su religión —al igual que el resto de los pueblos mesoamericanos— era politeísta. Su principal dios era Curicaueri (que significa ‘Gran Fuego’), el cual era el dios del fuego. Otras deidades fueron:

- Tirípeme, dios de la lluvia;

- Cuerauáperi (‘La que hace nacer’), diosa de la luna y la fertilidad considerada la «madre creadora» y con diversas advocaciones como la de la «Luna Nueva»;

- Thiuime, dios de la muerte;

- Tzintzuni, dios de la guerra; y Tacúcpacha, dios del cielo.[78]

Arquitectura

Su arquitectura, sin embargo, tiene pocos vestigios en la actualidad, además de que el número de edificaciones fue muchísimo menor que otras civilizaciones; de cualquier forma, cabe destacar que aunque sus registros materiales no son tan numerosos su extensión sí fue grande, pues se han encontrado vestigios de su civilización en lugares muy alejados del área de influencia michoacana como en lo que hoy es Celaya y Yuriria, ambas en Guanajuato.

Se destacó principalmente por las «yácatas» como basamento de sus templos, estas se construían con núcleos de tierra y tenían hasta cinco muros superpuestos con lajas de piedra; también se cree que pudieron servir también para viviendas o entierros.[76]

Arte

En el ámbito cultural, destacaron tanto por sus artesanías (principalmente por sus cerámicas) y en la alfarería decorada al negativo, es decir, la aplicación de diferentes dibujos pintados que se delimitaban con cera, la cual era posteriormente derretida. Los metales que más utilizaron fueron la plata, oro, cobre o aleaciones de estos dos últimos[76]; no solo fabricaron no solo objetos ornamentales con los materiales —a diferencia de las otras culturas—, sino también todo tipo de armas, cinceles, anzuelos y hachas.

Civilización mexica y la Triple Alianza

Historia

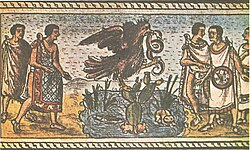

Según el mito de fundación de Tenochtitlán ocurre en el año de 1325, cuando los mexicas provenientes de Aztlán (‘Lugar de Garzas’) emigran hacia el sur de América en busca de la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli quien les ordenó fundar una ciudad en donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente.[22]

El 13 de marzo de 1325 los aztecas llegaron a lo que hoy se conoce como el Valle de México, (algunos historiadores dicen que vieron la señal y fundaron México-Tenochtitlan). Entraron al Valle de México llegaron en lo que actualmente es el Bosque de Chapultepec, donde residieron hasta que en una nueva expedición al centro del valle encontraron, el 18 de julio de 1325, en un islote rodeado de agua, una penca donde se encontraba un nopal y sobre el nopal un águila devorando una serpiente. Fue allí donde fundaron la Gran Tenochtitlan, ciudad y capital del imperio mexica.[79][80]

A la víspera de la llegada de los conquistadores españoles a Tenochtitlan en 1519, el también llamado imperio mexica se extendía desde el Valle de México hacia las costas del Pacífico y del Golfo de México y desde Querétaro en el norte hasta Oaxaca en el Sur, incluyendo áreas de influencia en Chiapas y Guatemala. Este dominio sobre una gran extensión territorial se apoyaba en el poder militar y económico que los mexicas ejercían por medio de sus ejércitos y los tributos que exigían a los pueblos y señoríos conquistados. No obstante, los mexicas no lograron someter del todo a los pueblos huasteco, totonaca y tlaxcalteca.

La civilización mexica que tenía a México-Tenochtitlan como capital, diseño esta ciudad para consolidarla como eje de los pueblos habitantes de la Cuenca de México, cuya serie de lagos chinampeó metro a metro, uniendo las localidades por medio de gigantescas calzadas. El aislamiento natural concedía ventajas militares y económicas que consolidaron su valor estratégico, incluso para el desarrollo de una economía mixta basada en la agricultura, la caza, la pesca y el comercio; con la posibilidad de comunicarse por el agua. El sistema de chinampas se creó acumulando lodo sobre balsas de juncos, ahondar y construir canales, elevar acueductos, así como puentes literalmente sobre el agua; elemento con el que no solo supieron coexistir, sino potencializar su uso en todos los sentidos. La capital tenía a principio del siglo XVI una densidad superior a los 2000 habitantes por kilómetro cuadrado; su traza estaba formada por una red geométrica de canales en un cuadrilátero de 3 km por lado con superficie de casi mil hectáreas; en esa época Roma ocupaba únicamente 386 hectáreas más.

Su centro ceremonial alcanzó dimensiones sin precedentes: 325 metros de oriente a poniente y 312 de norte a sur, que comprenden una superficie de más de cien mil metros cuadrados. Ahí se edificaban 78 templos y recintos de gobierno, disponía de cuatro accesos cardinales que eran arranques de los ejes viales de la ciudad, construidos sobre los lagos que comunicaban la isla con tierra firme. Contemporáneas a su época, sólo cuatro ciudades europeas albergaban alrededor de cien mil habitantes, y Sevilla que representaba entonces la más grande en España, contaba con apenas 45 000 habitantes. La población de México-Tenochtitlan, poco antes de la llegada de los europeos, era superior a los 500 000 habitantes, tenía una superficie de 600 km² (incluyendo a toda la cuenca lacustre) y contaba con sistemas públicos de educación, sanidad, alumbrado y agua potable.[81]

A la postre estos pueblos en alianza con los conquistadores españoles y otros pueblos sometidos lograrían doblegar el poderío militar del Imperio Mexica durante el sitio y toma de Tenochtitlan en 1521. Victoria militar que abrió paso a un nuevo orden económico y social durante el largo periodo de conquista de México.

Sociedad

El mayor gobernante dentro de los mexicas era llamado huey tlatoani (que significa ‘el que habla’). Los calpulli era un grupo social que relacionaba a varias familias a través de algún ancestro común.

La educación se consideraba obligatoria durante la infancia y parte de la adolescencia. Había dos tipos de escuela: telpochcalli (para los de estratos menores, donde se concentraba en estudios principalmente prácticos y militares) y calmécac (para los de estratos mayores, en los que se enseñaban conocimientos más especializados como escritura, astronomía, teología y liderazgo).[73]

Conquista

A finales del siglo XV y principios del XVI, el Reino de España, al igual que otras potencias europeas como Portugal, buscaba intensamente nuevas rutas comerciales hacia Asia. El objetivo era acceder directamente a productos valiosos como la seda, el oro y, especialmente, las especias, evitando los intermediarios comerciales tradicionales. Los viajes de Cristóbal Colón a partir de 1492, aunque inicialmente destinados a encontrar una ruta occidental a Asia, condujeron al descubrimiento de territorios desconocidos para los europeos, denominados genéricamente Indias Occidentales. Estas nuevas tierras se convirtieron rápidamente en un foco de interés para la exploración y la expansión española.

En este contexto de expansión, la isla de Cuba, colonizada por los españoles, se convirtió en la plataforma de lanzamiento para las primeras expediciones hacia el territorio que hoy conocemos como México. Antes de la llegada de los españoles, la mayor parte del territorio mesoamericano estaba dominado por los mexicas, quienes, desde su llegada al altiplano central en 1321, habían extendido su poderío sobre una vasta área desde su capital, Tenochtitlan.

Primeras expediciones españolas en México

La primera expedición desde Cuba hacia las costas mexicanas fue organizada en 1517 bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba, un militar con el respaldo del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar. Hernández de Córdoba partió con tres navíos y en su recorrido inicial llegó a una isla que nombró Isla Mujeres, debido a la notable presencia de figurillas femeninas en el lugar. Continuando su exploración, la expedición arribó a la costa de la península de Yucatán, en un lugar maya llamado Akimpech (actualmente Campeche). Allí, los españoles se enfrentaron con guerreros mayas en un combate donde sufrieron bajas y numerosos heridos, incluyendo al propio Hernández de Córdoba. El resultado de la expedición fue considerado un fracaso en términos de riquezas y asentamiento, y Hernández de Córdoba regresó a Cuba, donde falleció poco tiempo después a causa de las heridas. A pesar de ello, la expedición de Hernández de Córdoba fue crucial, ya que confirmó la existencia de tierras al oeste de Cuba y despertó el interés por futuras exploraciones.[82]

En 1518, se organizó una segunda expedición, esta vez al mando de Juan de Grijalva. Esta expedición exploró la costa del Golfo de México. Grijalva llegó a un río que hoy lleva su nombre, el río Grijalva, y continuó avanzando hasta la zona del río Jamapa, cerca del actual puerto de Veracruz. En este punto, la expedición fue recibida por emisarios de Moctezuma II, el gobernante mexica (tlatoani) de Tenochtitlan. Moctezuma, impresionado por la llegada de los españoles, creyó que podrían ser enviados del dios Quetzalcóatl, cuyo regreso se esperaba según ciertas profecías. Grijalva regresó a Cuba con noticias sobre las riquezas de la región y muestras de oro y otros objetos valiosos, lo que alimentó aún más las expectativas de riquezas y nuevas conquistas.

Inicio de la Conquista

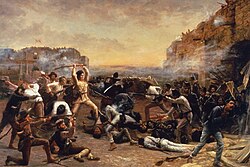

La primera expedición europea que llegó a alguna zona del actual territorio mexicano, fue la de Francisco Hernández de Córdoba, quien el 1 de marzo de 1517 desembarcó en Isla Mujeres, posteriormente pisaría suelo continental el 5 de marzo desembarcando en el área que hoy es Cabo Catoche, Yucatán.[82][83] A esta exploración seguiría la de Juan de Grijalva en 1518.[84]La incursión definitiva en el interior del territorio comenzó el 10 de febrero de 1519, Hernán Cortés y su gente arribaron a Cozumel y alcanzaron las costas de Tabasco, donde fueron combatidos por los chontales, en Centla.[85] En esa región, Cortés fundó la Villa de Santa María de la Victoria y recibió como obsequio a la bilingüe náhuatl-maya, Malintzin, una esclava que fungió junto con Gerónimo de Aguilar como intérprete de los extranjeros.[86]

Los españoles se dirigieron a la costa de Veracruz, por donde penetraron al interior de Mesoamérica. Establecieron alianzas con algunos pueblos indígenas y avanzaron a México-Tenochtitlan. En el camino derrotaron a los aliados de los mexicas, como ocurrió en Cholula. Moctezuma Xocoyotzin recibió pacíficamente a los españoles,[87] pero la Matanza de Tóxcatl puso a los mexicas en pie de guerra.[88] Cuitláhuac derrotó a los invasores en 1520,[89] pero murió durante la epidemia de huey cocoliztli.

Los tlaxcaltecas, texcocanos y totonacas, conformaron un conglomerado que se había aliado a los españoles, factor decisivo en las batallas contra los mexicas. Cuauhtémoc, último tlatoani tenochca, fue apresado el 13 de agosto de 1521,[90] y ejecutado en 1525.[91]

Virreinato de Nueva España

La época colonial fue la base del mosaico cultural y racial del actual México. En su seno se fusionaron a lo largo de los 300 años las culturas indígenas y europeas. Diversos elementos culturales como las lenguas, ritos de culto, expresiones artísticas, tradiciones, usos, costumbres, gastronomias, festividades, prácticas comerciales, cosmovisiones, valores y vestimentas vivieron complejos procesos de sincretismo, que incluso variaron de región a región. Asimismo, se dio una gran cantidad de mezclas raciales.[92][93]

Política virreinal

La administración de las nuevas tierras recayó directamente en Hernán Cortés como capitán y gobernador general; la expansión de la conquista y las controversias del conquistador, aceleraron la llegada de autoridades civiles directamente de la península. En 1527 se estableció la Real Audiencia de México; sin embargo para elevar los dominios hispánicos de la llamada América Septentrional al rango de virreinato; y también para corregir las dificultades ocasionadas por el manejo irregular de los cargos anteriores se creó el cargo de virrey. El titular del puesto era nombrado directamente por el monarca español por un periodo de tres años, con la opción de prorrogar su mandato de manera indefinida por decisión del mismo soberano; de la misma forma su remoción o sustitución eran decididas a criterio del rey.[94] En suma, sesenta y un hombres ocuparon el cargo, siendo el primero Antonio de Mendoza y Pacheco, y el último (con la denominación de virrey) Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza. Comúnmente la sustitución emergente recaía de forma interina en el arzobispo de México. La Constitución española de 1812 estableció el cargo de jefe político, aunque los dos últimos virreyes ya operaban bajo la carta magna de la península, su aplicación no fue efectiva debido a los conflictos en España y la Nueva España; por ello en la práctica fue Juan O'Donojú (1821) el único que ejerció el cargo de manera efectiva.

Las Leyes de Indias constituían el conjunto de ordenamientos legales de las colonias españolas en América. En el caso del representante del rey, normaban el cargo de virrey en el llamado libro tercero del recopilatorio, en su título tercero y abarcando un total de 74 leyes que, especificaban las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones al cargo. Especificaciones que van desde el mando del ejército imperial asentado en su territorio, en calidad de capitán general; la presidencia de la Real Audiencia de México (encargada de las cuestiones judiciales), que incluía la ejecución de sus determinaciones y las facultades de arbitraje en controversias entre instituciones y determinación de indultos reales; la titularidad de la política fiscal como superintendente de la Real Hacienda; ejecución de las leyes emitidas por el Consejo de Indias; nombrar los cargos responsables de los distintos órganos de gobierno local; participar del nombramiento de los puestos eclesiásticos en coordinación con los obispos del virreinato, en calidad de vice patrono de la Iglesia en la Nueva España; En nombre del rey aprobaba exploraciones, posesión y reparto de nuevas tierras, fundación de guarniciones, pueblos, villas, ciudades y provincias.[95] En su historia, la Nueva España fue regida por 62 virreyes de diferente importancia histórica.[96]

Territorio del virreinato

El centro de gobierno del Virreinato de Nueva España era la Ciudad de México, que se convirtió en la urbe más importante del Imperio Español fuera de la península, no solo por ser la capital del más rico y extenso de sus virreinatos, sino porque desde ahí se gobernaban de manera directa los territorios en América del Norte, América Central, Antillas, Asia y Oceanía.[nota 11]

La expansión territorial del virreinato fue un proceso espaciado, guiado por el afán de fama y fortuna de muchos exploradores, pero también por la acción evangelizadora de algunos grupos misioneros. En general el método de expansión fue a través, primero, del desplazamiento forzoso y sometimiento violento de los pueblos originarios, después llegaban pequeños grupos de colonizadores que establecen infraestructura para la explotación de la tierra o para el abastecimiento de rutas comerciales, al tiempo que minaban a la habitantes originarios con la introducción de enfermedades desconocidas por ellos, y finalmente llegaban misioneros y autoridades civiles para concretar la aculturación de los asentamientos indígenas que persistían.

Durante el siglo XVI, la exploración y conquista se limitó a los territorios del occidente, oriente, centronorte, centrosur y suroeste del actual México, y una gran porción de Centroamérica, es decir la mayor parte de la antigua Mesoamérica, salvo la península de Yucatán. Esta era el área más fértil y accesible para los asentamientos humanos, aspecto que la consolidó permanentemente como la zona más poblada del virreinato. En siglo XVII la conquista alcanzó los territorios del noreste, noroeste y sureste; las dos últimas luego de librar extensas guerras de conquista contra los chichimecas y mayas respectivamente. Finalmente, en el siglo XVIII, el virreinato alcanzó su máxima extensión territorial, cuando se establecieron poblaciones de misioneros y puestos militares en el extremo norte de la llamada «América septentrional española», fundandose la Comandancia General de las Provincias Internas; no obstante esta zona era meramente reivindicativa por medio de mapas y edictos reales, pues el control español efectivo solo alcanzaba la franja costera del sur de California (San Diego —f. 1769— y Los Ángeles —f. 1781—), la zona aledaña al punto final del Camino Real de Tierra Adentro (Santa Fe de Nuevo México —f. 1610—) y las rancherías cercanas a San Antonio (f. 1718); el resto del inmenso territorio estaba bajo dominio de las tribus seminómadas en los valles y planicies áridas, o bien los asentamientos y exploraciones eran poco propicios por el desierto de Arizona.[97][98][99] Filipinas, en particular, fue colonizada a través de México, ya que este estaba geográficamente más cerca que la España más distante.[100]

La organización territorial durante la mayor parte del virreinato estuvo determinada por tres estructuras territoriales: en primer lugar estaban los reinos (México, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nueva Navarra, Nuevo León, Santa Fe de Nuevo México, Nueva Extremadura, Nuevas Filipinas y Nuevo Santander), estos no incluían a las capitanías generales administradas directamente por el virrey a través de los comandantes militares de la zona; en segundo lugar estaban las provincias, que carecían de un gobierno central, en virtud que el gobernante de la misma era el alcalde de la villa o ciudad más grande; y las alcaldías mayores constituían el tercer nivel de división, eran las ciudades sede de las autoridades civiles y eclesiásticas, bajo la jurisdicción de su ayuntamiento estaban las poblaciones de menor nivel, como los «pueblos de indios», presidios, rancherías, misiones, entre otros. En 1786 se implementó la centralización del gobierno en las provincias, que se transformaron en intendencias, tomando como base las regiones que agrupan a varias alcaldías mayores, ante esto desaparecieron los reinos, y los ayuntamientos se vieron subordinados por completo al intendente; varias de las intendencias tomaron el nombre de su alcaldía más grande, de ahí que varios estados actuales sean homónimos a sus capitales. La Constitución de Cádiz de 1812 había creado una estructura nueva de diputaciones provinciales para agrupar de manera regional a los ayuntamientos y disminuir el poder de las intendencias, pero su aplicación fue limitada debido a las guerras en la metrópoli y el propio virreinato.[101][102]

Sociedad novohispana

Castas

La sociedad novohispana estaba fuertemente segmentada: estaba dividida en vasallos del rey y castas. Los primeros eran los españoles, los criollos y los indios. Las castas estaban formadas a partir de la codificación acerca de las relaciones entre los grupos étnicos. Se permitió el intercambio cultural y el mestizaje biológico, sí había una definición de la posición que una persona ocupaba en la escala social de acuerdo con una supuesta mezcla de sangres. Mientras más sangre española, mejor posición, sobre todo si los hijos eran de matrimonio. Los españoles peninsulares, o sea los venidos de la península, llamados despectivamente gachupines, ocupaban las posiciones de privilegio.

México también fue el punto de origen de la inmigración y colonización de Filipinas. La migración no fue solo de españoles, mexicanos y peruanos a Filipinas, sino también de filipinos hacia México; Guerrero, que es un estado en el oeste de México, tiene una alta concentración de filipinos. El comercio coadyuvó al florecimiento de estos puertos, de la Ciudad de México y de las regiones intermedias entre ambos.

El imperio español introdujo esclavos africanos para explotar en industrias diversas.[103]

Religión

El proceso de evangelización consistió en la imposición de las creencias de la Iglesia católica sobre las distintas regiones originarias del territorio. Se puede considerar que hubo órdenes religiosas que se introdujeron a Nueva España: franciscanos, jesuitas, carmelitas, agustinos y dominicos. El proceso de sincretízación fue primordial para formar la identidad novohispana y se obtuvo a través del sometimiento (en sus orígenes) y posteriormente a voluntad (con el paso del tiempo y respetando ciertos privilegios entre los primeros que se adoptaron al nuevo orden).

Economía

Entre las principales actividades económicas se puede identificar la agricultura, ganadería, comercio y minería, siendo esta última una de las más importantes debido a las grandes proporciones de dinero que se manejaban.

Agricultura y ganadería

La agricultura no era considerada la principal actividad en Nueva España, pues con el descubrimiento de numerosos yacimientos minerales, lo era la minería. Se podría considerar que la demanda de producción era únicamente para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Ocurrió un proceso de sometimiento de las poblaciones indígenas, en las que los peninsulares explotaron a los indígenas a trabajar en las secciones de tierras que confiscaban para su beneficio.

La agricultura tradicional sufrió una serie de cambios:

- Durante los primeros años de la colonia, los indígenas siguieron sembrando de manera tradicional sus antiquísimas plantas (principalmente maíz, frijol, calabaza y chile). Poco después, los españoles introdujeron nuevas especies para entonces desconocidas en América, tales como el arroz, la caña de azúcar, trigo, árboles frutales (principalmente de manzana, peras y naranjas), cebolla y ajo.

- Además, los nativos no estaban acostumbrados a la ganadería (debido a la ausencia de tales especies en el territorio) y se tuvieron que adoptar a las nuevas técnicas —incluso de agricultura— como el uso de la rueda, el arado con punta de acero y los animales de tiro (buey) y carga (caballo y asno, principalmente).

Con el tiempo también se implementó el monocultivo, es decir, en territorios donde antiguamente había cierta diversidad en las plantaciones, se restringió a únicamente una especie bajo ciertas secciones. En la actualidad —como producto de aquella herencia— se han producido daños ecológicos debido a las afecciones ambientales por tales prácticas; un ejemplo de ello es la producción de palma de aceite en Chiapas.[104]

Minería

El descubrimiento de nuevos yacimientos de distintos minerales en el centro y norte del territorio (desde Sonora hasta el sur de la provincia de México) permitió que gradualmente la Nueva España ocupara el lugar de privilegio, especialmente en la extracción de plata. La minería permitió el desarrollo de otras actividades asociadas, especialmente los obrajes y la agricultura, que convirtieron a las regiones del Bajío o los valles de México y Puebla en prósperas regiones agrícolas y de actividad industrial incipiente.

Comercio

El comercio del virreinato era realizado a través de dos puertos, Veracruz en el golfo; y Acapulco en el Pacífico, a este llegaba la Nao de China, una nave que transportaba productos de las islas Filipinas a la Nueva España y de ahí a la metrópoli. Filipinas dependía particularmente de México para su sustento y, por lo tanto, la mayoría de los colonos enviados a Filipinas eran mexicanos, no españoles.[nota 12] Su colonización tampoco era rentable debido a las guerras, por lo que el territorio estaba subsidiado por plata mexicana. Fue una empresa más difícil compara los españoles en España, ya que España no estaba sola en las cruzadas contra turcos y marroquíes en Europa y el Mediterráneo, ya que tenía aliados como Portugal, Francia e Italia.[106] Mientras tanto, Filipinas era el único territorio de mayoría católica en Asia.[107] Filipinas estaba rodeada por China, el país budista más grande, y por Indonesia, el país musulmán más grande,[108] y un imperio hostil de Japón, pero aun así se defendió con la ayuda de México. Un logro mucho más grandioso que la guerra de España contra los otomanos en Europa y Mar Mediterráneo.

Cabe señalar que hasta finales del siglo XVIII, con la introducción de las reformas borbónicas, el comercio entre los virreinatos no estaba permitido.

Guerra de Independencia

Antecedentes

Las reformas borbónicas que el gobierno de la metrópoli comenzó a implementar en las colonias del Imperio español en América, a partir de la década de 1740, con el fin de revitalizar la influencia y poderío español, perdidos luego de las guerras de principio de siglo, iniciaron un proceso de degradación del orden político, económico y social que el llamado «Siglo de Oro» había legado a las colonias americanas.

La centralización del poder político en Madrid, restó algunas facultades autónomas desarrolladas por las autoridades civiles y eclesiásticas; el aumento de la carga tributaria que las posesiones debían entregar a la metrópoli causó un déficit en las finanzas de cada territorio; en plena revolución industrial se restringió la capacidad de los virreinatos para desarrollar o incentivar la industria local. En el plano socioeconómico esto profundizó la desigualdad en el sistema de castas, acrecentando las condiciones de miseria de indígenas, mestizos y afrodescendientes; no obstante el descontento se generalizó hasta que los criollos vieron menguadas sus libertades políticas y económicas, derivado del despotismo ilustrado español; por lo que comenzaron a desarrollar, influenciados por las ideas liberales de la Revolución francesa y la independencia estadounidense, pensamientos identitarios y autonomistas.

Uno de los pretextos tomados por los criollos para reclamar la independencia de los virreinatos fue la ocupación de España por Napoleón Bonaparte y las tropas francesas en 1808. En varias partes de América Latina tuvieron lugar rebeliones independentistas, algunas más exitosas que otras. México no fue la excepción. Los primeros intentos separatistas de Nueva España corresponden los hechos ocurridos durante la Crisis política de 1808 en México, se formó una Junta de Gobierno la cual contaba con cierta simpatía del virrey José de Iturrigaray, pero un golpe de Estado realizado por Gabriel de Yermo depuso al virrey y a consecuencia se encarceló a los promotores de la junta: Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate y Lezama, Francisco Primo de Verdad y Ramos y José Antonio de Cristo. La Real Audiencia, que favorecía a los golpistas, nombró a Pedro de Garibay como virrey interino y toda idea de separatismo fue sofocada. Las reuniones entre criollos continuaron, pues la inconformidad con su situación secundaria en la sociedad novohispana y la ocupación francesa de la metrópoli eran la oportunidad para conseguir un gobierno local. El siguiente intento por establecer un congreso independiente y autónomo fue la Conjura de Valladolid en 1809, pero fue descubierta y sus miembros fueron procesados.

La conspiración de Querétaro sería finalmente la que desataría la revolución de Independencia de México. En la conspiración participaron, entre otros, los corregidores de la ciudad de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez; Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama e Ignacio Aldama.[109]

Iniciación

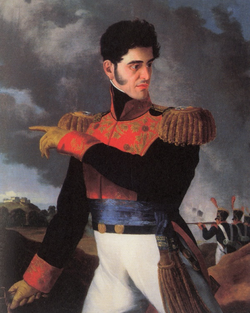

La conspiración de Querétaro fue denunciada por un antiguo miembro de esta; ante ello la Josefa Ortiz de Domínguez alerta a Ignacio Allende, quien se lo comunica a Hidalgo. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la insurgencia al pueblo de Dolores (Guanajuato), dando inicio a la guerra de independencia. Cabe especificar que, ya que ningún testigo directo llegó a escribir las palabras textuales proclamadas aquel día, hay muchas versiones que rondan entre cosas diferentes; sin embargo, entre las más antiguas se encuentran las siguientes:

¡Viva nuestra madre santísima de Guadalupe!, ¡viva Fernando VII y muera el mal gobierno!¡Viva la América!, ¡viva Fernando VII!, ¡viva la religión y mueran los gachupines!Versiones de Manuel Abad y Queipo (derecha) y Diego de Bringas (izquierda), ambos en 1810

El componente de arrastre popular permitió un significativo avance de la revuelta social armada. Toma sin combate San Miguel el Grande (17 de septiembre) y Celaya (19 de septiembre), el día 21 en esta localidad son nombrados como jefes militares del movimiento insurgente Hidalgo, Allende, Abasolo y los hermanos Aldama; para entonces miles de personas de los pueblos y ciudades recorridas ya se habían unida al ejército insurgente. El 28 de septiembre se libra la primera gran batalla al capturar Guanajuato, ahí se une al movimiento José Mariano Jiménez. El 17 de octubre, ante el temor de un saqueo violento como el de Guanajuato, se rinde Valladolid.

El 30 de octubre se produce el triunfo más importante al derrotar al ejército realista en la Batalla del Monte de las Cruces, sin embargo no capturan la Ciudad de México, ya que los diferendos entre Hidalgo y Allende sobre los pasos a seguir, ocasionan que se retiren rumbo al occidente. En Guadalajara (tomada desde el 11 de noviembre por un grupo insurgente simpatizante local), el 29 de noviembre de 1810, Hidalgo emitió el Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado. El ideario político del líder insurgente plantea la conformación de un gobierno rebelde en dicha ciudad, convocar a un congreso nacional con representantes de todo el virreinato y el eventual establecimiento de una república; sin embargo es convencido de moderar su propuesta por un gobierno monárquico autónomo que encabezará el mismo Fernando VII de España, para hacer frente a la invasión francesa de la península; esto para poder sostener la simpatía de los sectores moderados de criollos que empezaban a respaldarlo y para cumplir su propósito de generalizar el movimiento armado en toda la Nueva España, que ya contaba con algunos brotes independentistas en varias regiones.[110]

Sin embargo la falta de preparación militar del enorme ejército encabezado por Hidalgo y luego por Allende (luego relevar a Hidalgo con apoyo de los militares de carrera en el movimiento) comienzan a hacer mella entre los rebeldes a principios de 1811; partir de ahí la rebelión popular comienza una serie de derrotas a manos del general Félix María Calleja, que debilitan a los insurgentes de tal manera, que sus líderes optan por marchar hacia las intendencias del norte, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos para abastecerse con armas. En marzo de 1811, Hidalgo, Allende, los Aldama, Jiménez y Abasolo son apresados; entre junio y julio son fusilados.[109][111]

Organización

El 19 de agosto de 1811 se instituyó el primer órgano deliberativo que pretende normar el movimiento insurgente y establecer un gobierno autónomo, la Suprema Junta Gubernativa de América en Zitácuaro, dirigida por Ignacio López Rayón, y que publica el primer documento insurgente; esta institución nombra a José María Morelos y Pavón como nuevo líder de la insurgencia; él ya había iniciado su participación desde que fue encomendado por Hidalgo para comenzar el levantamiento en el sur, haciendo hincapié en la costa del Pacífico, especialmente en la toma de Acapulco, el principal puerto novohispano.